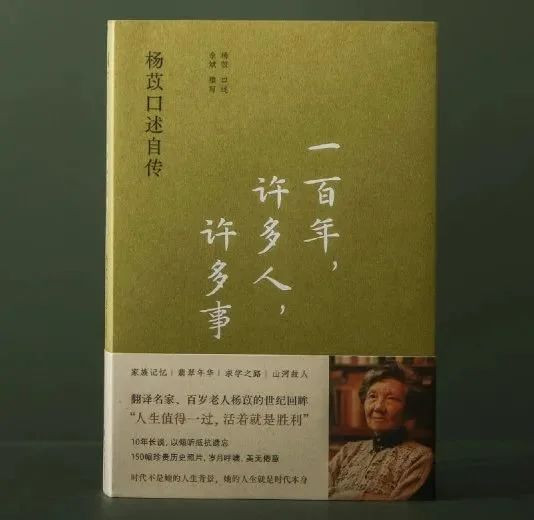

命运无常,但人的弹性不惧无常。 2022年,103岁的杨苡没过生日。 这天,她和平常的每一天一样,躺在卧室的床上,偶尔小啜一口可乐。 按理百岁老人的生日是要大办的,但热闹起来,她觉得吵得慌。在此之前的一年,她曾巧妙地躲过了一个生日——一整天在家埋头看书。每谈及这次“成功”,杨苡都骄傲地说起那句口头禅,“我很得意!” 但这一年的平静,还是在几天后被短暂地打破了,一位学者和作家因生日来访。她躺在床上接待了他们——就在前几天,杨苡刚刚从医院出来,住院后,她的身体需要对付的地方变得更多:难以下地走路,浑身总是出现突如其来的疼痛感,食道开始反流,味觉也有所退化,吃什么都苦。所以,她不爱喝水,只喝可乐。 当他们问她:“(身体)怎么样?” 杨苡答道:“我又战斗了,而且战斗胜利了。” 2023年1月27日晚,杨苡去世,享年103岁,结束了一生波澜而又漫长的战斗。 杨苡可以有很多标签:著名翻译家,曾译《呼啸山庄》《永远不会落的太阳》《俄罗斯性格》等长篇小说;西南联大女学生,师从朱自清、沈从文;哥哥是翻译家杨宪益,译过《红楼梦》《离骚》等;丈夫是把《红与黑》译成中文的翻译家赵瑞蕻。 但这些也可以全不要,或许还能这样介绍她:爱吃起士林的天津小女孩,17岁写信给巴金的小读者,卢沟桥事变后发表爱国诗歌的女青年,好莱坞女星瑙玛·希拉的影迷,致力于收藏各种猫头鹰玩偶、喜欢芭比娃娃的老奶奶。 这是杨苡的两面,她活成了一部中国的百年史,既是时代的历史,也是她个人的历史。但历史,终究逃不过被选择,杨苡的出身在百度百科上,至今仍被“敏感地”抹去了。可她却从来不过于避讳,提起往事,聊一两个小时也不会累。杨苡记得幼时很多轶事,自己的妨父之名,最崇拜和敬爱的“哥der”杨宪益,同父异母、喜爱排场的姐姐,甚至家里那个被性侵的小丫头。 从大家族的深院、到天津去往昆明的求学之路,再到西南联大的岁月,都经由杨苡口述、南京大学文学院教授余斌记录,集结成《一百年,许多人,许多事:杨苡口述自传》,于2023年1月出版。 这部杨苡的唯一口述自传里,不仅有她一路走来的点滴,还凝结了一个波澜壮阔的中国百年史,讲述着这位百岁老人是如何活过了命运,活过了时代。 很多人会觉得,如此活下去,既珍贵,也同样残忍。但杨苡全然没有百年岁月冲刷过的样子,她依旧执着于细碎而具体的生活:见客,聊天,摆弄玩具,追看当下流行的电视剧。她身上,有着每一个艰苦时代走来的中国人都有的两样东西——坚忍和乐观。 在青春时期写给自己的十四行诗集上,杨苡曾这样题词,“记忆或可使生命缩短,且低首看忧郁的进展。” 当初这句话或许只是少女念及暧昧的春思,才吟出的鸳鸯蝴蝶式的比喻。但人生一过几十载,这比喻却似乎一语成谶,对应了杨苡的人生。她曾是世家出身的大小姐,却历经漂泊、动乱之苦,最终委居于先生的职工宿舍。她曾以为战争会转瞬结束,思念的人也会穿越战火来到她身边,却再也没能与之相见。 余斌曾这样写着,以世俗的眼光看,杨先生一生走的大约是下坡路,唯她自己一点不觉。但高低起伏是历史的常态,其中的人世沧桑和命运变换,好似“星沉海底当窗见,雨过河源隔座看”,无论这进展如何忧郁,都有记录的意义。因为它们证明着,命运无常,但人的弹性不惧无常。 救人的是生活 最近几年,杨苡看完了《人世间》《情满四合院》等电视剧,时间跨度越长的,她越喜欢,把一切往长远了看,现在过不去的就早晚会过去。 抗战刚开始的时候,杨苡去往西南联大,母亲只为她装了够一年用的行李,因为在所有人眼里,战争都是短暂的,一年怎么也打完了,但没想到这一打就是八年。 在西南联大读书期间,师生们有一个必学的功课——跑警报。原定在十月的开学,因为日本飞机炸昆明,把校园炸得一塌糊涂而推迟。巴金在信里跟杨苡说,这敌机来袭好比“强迫我们游山”,学生们也抱着这样的心态,一面下着山河疮痍我辈必将奋起的决心,一面保持乐观主义精神,天气好的时候,全当游山玩水。 杨苡迷恋上了昆明的云、树、山、水,还有几座庙宇,时常和同伴出行。惹得住在她楼上的沈从文先生,为她的功课着急,常常一大早就来问她,“昨晚写了什么了?看了什么书?才十八九岁不要那样贪睡,要睡懒的哟!” 杨苡眼里的沈先生永远一副腼腆害羞的样子,说话细声细气,对女生很照顾,也有点爱哭,尽管已经成了名家,依旧很是用功,每天伏案工作至深夜。有时家里来了贵客,就会站在院子里叫她,“请杨小姐下来见冰心女士!” 尽管热爱文学,但杨苡和沈从文不同,她刚刚摆脱大家庭的管束,初次出门,每天想得都是玩耍。余斌形容,“对杨先生来说,翻译家、作家、诗人这些名头都是附加的,关心日常的生活,才是她的基本面。” 正是具体而细微的日常,让她渡过了一个又一个人生路上的坎坷。 住了半个世纪的员工宿舍,在她的指挥下,被收拾得生机盎然——黄绿相间的小碎花纹样床单,水红和青绿的靠垫,桌子上摆着各色的书,墙上挂着海报,窗前垂着薄纱。从前,她住过天津租界内的别墅和大宅院,每一间都气派阔绰,即便如此,她也不觉得现在的处境寒怆。 经常,她会一时兴起,走到客厅——这是通往“小花园”的一间小屋,十三四平方米大小。墙上挂满了对她来说意义非凡的照片:先人的、家人的、朋友的、师长的;过去的、现在的。还陈列着一个柜子,摆满了她收藏的猫头鹰玩具、俄罗斯套娃、瓷娃娃。 她随心而动,根据新的主题,对旧物重新排列组合,并兴致勃勃地说:“这是我的一种玩法。”这个习惯直到她难以下床时依旧保持,无法亲自玩,就指挥保姆代玩。有些玩具看上去年代久远,但毫不陈旧,它们和她一起,看着时间在眼前流走,却依然保有自己的那份鲜活,熠熠生辉。 有时候,玩具也会让杨苡情不自禁地回忆起往事,比如她最亲爱的“哥der”杨宪益。幼时她最爱做哥哥的“跟屁虫”,跟着哥哥去逛商场很惬意,哥哥是少爷,看上什么就买什么,一个眼神,佣人们就去付钱拎包。一次正逛着,她看到一个天蓝色缎子衣裙的洋娃娃,赶紧拽拽哥哥的衣袖,哥哥便叫人买了下来,她一路抱着回家。后来哥哥的朋友们让她学着说“dear brother”,她年纪小,始终学不会,只能叫出“哥der”,直到晚年,她依旧在贺卡上如此孩子气的称呼杨宪益。 2004年,杨苡因为骨折住院,此时哥哥杨宪益也因病住院,而姐姐杨敏如前一天查出了糖尿病、冠心病。姐姐在电话里跟她说,“咱们三个人好日子是过了,我不能不悲观!”在鼓楼医院病房最痛苦的时候,女儿代杨苡接通了哥哥的电话,她对哥哥说:“哥,我想你!”然后大哭,可杨宪益在电话那头依旧是潇洒的姿态,对杨苡的女儿说:“怎么你妈妈还不如我哩!” 2009年11月23日,杨宪益去世。杨苡给友人写信时,回忆起在北京探望哥哥时的情景,不禁记起了陈寅恪赠吴宓的诗句,“暮年一见非容易,应作生离死别看。” 往事并不如烟 杨苡喜欢在客厅举办“茶话会”。 那不大不小的方寸里,时常聚集着很多人,有她的同学、老友、小友、朋友的朋友、串门的邻居、和好奇凑热闹的人,有时人多得几乎坐不下,他们就站在一边,或席地而坐。 来的都是客,杨苡与人交流,从不看身份高低,童年与她玩耍的佣人丫头,直到最近几年,仍与她有电话往来。 余斌也是客厅的常客,他每次去杨苡家,都感觉不到拜访前辈时常有的心理负担。他感叹自己孟浪,刚和杨苡相识不久时,他和朋友喝了酒,聊到一些旧事,晚上九点多,一身酒气地跑到杨先生家,找她确认细节。而老人不但没有责备他的鲁莽,还精神十足地与他探讨。 聊故人,是这个客厅里发生最多的话题之一。 抬起头能望见墙上挂的相片,那一张张肖像照片里的人,大部分已经去世了,但在杨苡的客厅里,他们都彼此微笑,一起热闹。聊到哪位朋友,杨苡就抬起手,指给大家看,“这就是他/她哎!”那些早已蒙尘的历史,恰如其分地和具体的面庞对应,巴金、沈从文、穆旦、萧乾、吴宓等一位位大师,都在她的嘴里变成了生动可爱的人物。 杨苡清楚地记得第一次和巴金通信。 那时她刚读完《家》,便认定要做觉慧,17岁写信问巴金,自己要不要“出走”?外面兵荒马乱,自己还过着贵族小姐似的生活,难道不是醉生梦死吗?巴金却在回信中给她的热情泼了冷水,让她不要冲动。 后来杨苡才意识到,这是巴金对年轻人的一种保护——希望他们走最安全的路。这也影响了杨苡一生的道路。 杨苡和巴金的通信长达半个多世纪,她难以跟家人朋友倾诉的心思,都写给了巴金,最长的一封,写出了17页。这些书信结集出版为《雪泥集》。直到晚年,杨苡都保存着对写信的喜爱,她认为发短信、打电话是“说事儿”的,但写信是讲肺腑之言,“好玩,痛快。” “文革”开始后,中国作协上海分会的一张大字报让巴金应声倒下,杨苡也接受了审查,可经历这样的风波,她仍没有为自保而销毁和巴金的信件。 诗人辛笛感叹,“经过十年浩劫,我个人深知保存友人的来信之艰难······静如同样经历许多坎坷,却能冒着种种危险坚持把她和巴金往来书札保存下来,这是多么不容易的事呵!” 后来那动荡十年,人人自危,封锁家门,尽量不与他人走动联络,她依旧想到去拜访哪位朋友,就大大方方地去拜访。 与她书信交往同样多的,还有巴金的哥哥李尧林,她称他为大李先生。对巴金是敬,对大李先生则是亲近。 通信最密切时,他们一天两封,半年下来,积攒了40多封信。当时,杨苡是学生,大李先生是老师,母亲管得严,他们很少单独散步,大多数时间一起约定去某地汇合,或是买同一场的电影票,坐在影院的不同角落,一起看电影。有时知道大李先生下午会经过,她就把朝外的窗子打开,大声用留音机放音乐,他朝楼上望过来,她远远地看他两眼。 大多数情况下,杨苡聊起过去都是坦然的,即使偶尔有动情之处,短暂地出现表情的异样,也会在瞬间调整,重新变回往常的状态。哭泣则更少了,只有在后期,需要走进卧室与她交谈时,余斌才无意中撞见过杨苡脸上似有似无、又一闪而过的落寞。 这些情绪有时和特定的人有关,比如大李先生。 1983年7月7日,杨苡踏上远赴昆明读书的路程,离开当天上午,她与大李先生相约见面。在英租界的马路上,两个人散了很久的步,大李先生拿出送给她的礼物,一盒汕头产的手工绣花手绢,这昂贵的礼物,对他来说是不小的负担。随后他又从兜里托起一捧雪花般的碎纸片,都是她写给他的信。他说,他主张信是不必保存的。她一向敬他为兄长、老师,自然点头称是,没有深究他是否是下定了什么决心。最后他们挥手告别,全然没有离别愁绪,甚至一团欢喜,因为她和他约定好,他不久也会抵达昆明。而这一分离,便成了永别。 在很长一段时间里,他的失信,都让她伤心不已。在怀念大李先生的文章《梦李林》中,杨苡写道:“好像曾有个人走进我的心里,点亮一盏灯,但没多久,又把它吹熄,掉头走开了!” 1945年,大李先生住院,7天后逝世。他去世多年后,杨苡才明白了他内心的苦涩,每个月他都要把薪水寄给老家,养活一家人,北方的冬天步入酷寒,他依旧一身单衣,没有钱添置棉袍。在书里,杨苡这样形容他的那段日子,“他当然希望过一种属于自己的生活,只是为了家人,他选择了牺牲自己。” 活着的胜利 年纪渐长后,杨苡喜欢开自己和死亡的玩笑。保姆小陈有一次说漏嘴,告诉她有人夸自己勤快,也想要雇到家去,她听到后笑着说,“都等着我先死呢!”听力下降以后,她经常要么听不清,要么听错,保姆叫她得不停重复。她就开玩笑说,好像自己变成了一台机器,需要反复按一按,试试是否失灵。 有时,她也频繁地提及后事,只不过语气没有丝毫不详的意味,不悲、不伤,还笑嘻嘻的。有后辈在她面前避讳,她还要诧异,“怎么比我年轻的倒忌讳说这个呢?这有什么不能说的?真奇怪!” 巴金曾说:“长寿是一种惩罚。”但杨苡却觉得:“活着就是胜利。” 她的观念最早源自小学,当时她在美国基督教教会——美以美会创办的中西女校读书,课堂上学了赞美诗。她不信基督,却从中明白一个道理,死亡是“应许之地”,谁都要去,所以她说,“再难也没有什么好怕的,最后都是去那儿嘛。” 这坚定的态度,似乎在她99岁时有所松动。 进入百岁的年底,杨苡的胆结石突然发作,进了医院。年纪大,任何动刀都宛如高空走钢丝,全家人对是否要做手术,纠结万分。她一反常态地问医生,自己还能不能再活一年? 但没有得到具体回复。 手术当天,她换好手术服,正等着被推上手术台,医生突然宣布,手术不做了。后来思索,可能是这“一年之问”让医生变了主意。但于她来说,这没有做的手术成了她又逃过一劫的象征,和人讲起来,自然又免不了欣喜和得意。 事后有人问起她那关于“一年”的担忧,她揭晓了谜底——这一年时常有人说她是百岁老人,动不动就来观仰,沾喜气,搞得她像个大熊猫,心里有了包袱:如果自己没活过一百,岂不是对他们失信了? 关于活下去的战斗,是没有具体敌人的,杨苡常说人要“wait and hope”,这“hope”从不特指,只是一种代称,或者说,一种信仰。 完成一次口述史的记录,躲过保姆百般催逼的进食,亦或是看完一本书、一张报纸、一部电影,都能让她收获小小的满足感。因为只要活下去,总有好玩的可以玩。过百岁生日时,杨苡兴奋地和同岁的同学互通电话,一不小心又追忆起当学生的无忧岁月,同学有点遗憾地说:“当年在中西真是好啊,就是我们玩得太多了。”她赶忙说:“我还没玩够哩!” 声明:该文观点仅代表作者本人,加国头条 属于信息发布平台,加国头条 仅提供信息存储空间服务。

Related Posts:

0 Comments

Leave A Reply